分科会の活動

Home > 分科会の活動

分科会一覧

熱利用分科会

熱エネルギーの有効利用の観点から、将来のエネルギー社会への貢献を目指す。熱エネルギー源である各種一次エネルギー、バイオマスおよび廃熱を有効に利用するため、効率の良い熱変換、貯蔵(蓄熱)、輸送を実現する技術開発を目指す。変換にはヒートポンプ、燃料電池、エネルギー資源変換などがある。貯蔵には顕熱、潜熱、化学蓄熱などが対象となる。熱輸送は単に熱移動のみならず、エネルギーを快適に利用するための室内、移動体、工業作業などの空間の空気調節技術や、住居・オフィスからビル、地域、都市にわたるエネルギーネットワーク高度利用化技術を対象としている。さらに、都市から、農林水産地域、国土全体、世界全体を見通した熱エネルギー技術の確立を目指す。また、これらを実現する、熱エネルギー材料・技術の理解、開発、高度化を化学工学の知識を基本に進める。

熱エネルギーの有効利用の観点から、将来のエネルギー社会への貢献を目指す。熱エネルギー源である各種一次エネルギー、バイオマスおよび廃熱を有効に利用するため、効率の良い熱変換、貯蔵(蓄熱)、輸送を実現する技術開発を目指す。変換にはヒートポンプ、燃料電池、エネルギー資源変換などがある。貯蔵には顕熱、潜熱、化学蓄熱などが対象となる。熱輸送は単に熱移動のみならず、エネルギーを快適に利用するための室内、移動体、工業作業などの空間の空気調節技術や、住居・オフィスからビル、地域、都市にわたるエネルギーネットワーク高度利用化技術を対象としている。さらに、都市から、農林水産地域、国土全体、世界全体を見通した熱エネルギー技術の確立を目指す。また、これらを実現する、熱エネルギー材料・技術の理解、開発、高度化を化学工学の知識を基本に進める。

熱利用分科会はエネルギー部会と一体となって、「骨太のエネルギーロードマップ」プロジェクトを進め、その成果として、「骨太のエネルギーロードマップ」[1]が出版された。本書にて提案した「骨太提言」、「骨太夢タウン」[2]を指針として革新的なエネルギー技術開発をめざし、研究会活動を進める。

| [1] | 亀山秀雄、加藤之貴編; 骨太のエネルギーロードマップ、化学工業社、東京 (2005) |

| [2] | Kato, Y.; “Innovative Energy Materials from Honebuto Energy Road Map” (Review Paper), J. Chem. Eng. Japan, 40(13), pp. 1141-1149 (2007). |

バイオマス分科会

様々な地球環境問題を緩和する意味で、各種バイオマス資源の利活用技術が、再度、着目されている。当分科会では、バイオマス利活用技術に関する基礎と応用に関する情報を発信することを目的として、以下の活動を実施している。

様々な地球環境問題を緩和する意味で、各種バイオマス資源の利活用技術が、再度、着目されている。当分科会では、バイオマス利活用技術に関する基礎と応用に関する情報を発信することを目的として、以下の活動を実施している。

- バイオマス講座

- バイオマス利活用技術に関する講演・見学会

- バイオマス合同交流会

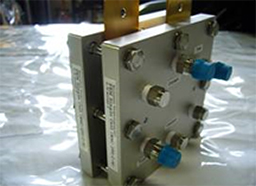

エネルギー変換デバイス・システム分科会

化石燃料枯渇や地球温暖化といった地球環境問題解決の観点から,燃料電池・二次電池・太陽電池に代表されるエネルギー変換デバイスの研究開発が担う役割は大きい.また,前述した2つの地球環境問題に加えて,俯瞰的エネルギー有効利用の観点から,エネルギーシステムの研究開発に対する期待も大きい.本分科会では,材料からシステムまで一気通貫の視点で幅広く研究活動を行う.主な活動は以下の通りである.

化石燃料枯渇や地球温暖化といった地球環境問題解決の観点から,燃料電池・二次電池・太陽電池に代表されるエネルギー変換デバイスの研究開発が担う役割は大きい.また,前述した2つの地球環境問題に加えて,俯瞰的エネルギー有効利用の観点から,エネルギーシステムの研究開発に対する期待も大きい.本分科会では,材料からシステムまで一気通貫の視点で幅広く研究活動を行う.主な活動は以下の通りである.

- 化学工学会年会,秋季大会でのシンポジウム開催

- エネルギー変換デバイスおよびシステムに関する講演会

- 分科会会員による交流会